【师德先进典型系列报道】

【团队简介】在国家大力发展现代职业教育的时代背景下,有一支扎根粤港澳大湾区、肩负使命的一流教师团队——电气自动化技术专业国家级职业教育教师教学创新团队,他们持续探索、勇于开拓,积极打造高水平“双师型”教师队伍,形成了鲜明的育人特色和创新机制。团队由100%精准出码规律资料网站党委书记、智能制造VR/AR领域知名专家何汉武教授领衔,汇聚了全国行业劳动模范、国家特支计划人才、国家技术能手与省级专业领军人才,形成了独具特色的“学术领军+行业领军+技能大师”三元协同结构。团队现有成员45人,其中高级职称33人、博士18人、具备工程师/技师资格者25人。这支结构合理、优势互补的教师队伍,作为教育部“高端装备(一)”专业领域协作共同体牵头单位,始终以打造支撑中国制造、引领职教改革的“标杆”团队为己任,在教育教学、科研创新、社会服务等多个领域取得了令人瞩目的成就。

图1 电气自动化技术第二批国家级职业教育教师教学创新团队合照

一、 铸魂强师:在融合共生中筑牢“为党育人”的信仰根基

团队始终将立德树人置于工作首位,以教育家精神滋养师者初心。团队负责人何汉武教授在全校教师节表彰大会上深刻指出:“教师要成为践行教育家精神的先锋,做学生为学、为事、为人的示范。这不仅是对教师职业的基本要求,更是新时代赋予教育工作者的神圣使命。”这番话语道出了团队全体成员共同的教育信念和价值追求,为团队建设锚定了精神坐标。

图2 团队负责人何汉武书记在教师节表彰大会上的讲话

在这一理念指引下,团队以全国党建工作样板支部为坚强堡垒,创新构建了“党建专业思政”三维融合的师德建设新模式。不仅定期组织“课程思政集体备课会”,深入挖掘电气自动化专业中蕴含的工匠精神、科学精神和报国情怀,更将这种挖掘融入日常教学的点点滴滴。例如,全国优秀教师罗庚兴在讲授《PLC应用技术》课程时,从不局限于原理讲解,而是动情地分享当年主持韶关伯顿公司BT4600型高线全自动打包机电控系统项目的经历,描述了在元件布局与散热优化和布线抗干扰等问题上反复设计验证达数十次的艰辛往事。他时常结合这些工程案例,让知识落地,同时向学生传递精益求精的职业操守与责任意识。

在浓厚的育人氛围滋养下,团队已涌现出全国优秀教师2人、全国技术能手1人、南粤优秀教师3人、省级技术能手4人。他们不仅传授知识,更塑造灵魂,将为党育人、为国育才的使命,深刻镌刻在每一位学生的心田,培养出了一大批德技并修的高技能人才。

图3 团队中的骨干代表罗庚兴、原波、潘梦鹞、阎汉生等

二、 教学革新:在虚实之间重构“智慧赋能”的育人课堂

面对智能制造新时代对技术技能人才提出的前所未有的高标准与新要求,团队敏锐地抓住VR/AR这一先进技术,将其作为破解传统教学中“高成本、高难度、高风险”痛点的核心利器,开创性地构建了“真实情境、虚拟仿真、课赛融通”三位一体的教学新范式。

团队建设的“省级电气自动化虚拟仿真实训基地”已成为学生探索前沿技术的“梦工厂”。其中何汉武教授带头开发的“智能产线虚拟调试平台”,原型正是团队为广州珐玛珈智能设备股份有限公司解决的真实工程项目。在这个平台上,学生可以像进行“高级沙盘游戏”一样,自由搭建、编程和调试一条完整的自动化生产线。一名参与项目的学生在此平台上敏锐地发现了企业实际产线中某个传送带节拍的设计缺陷提出优化方案,该方案最终被企业工程师采纳应用。“这让我感觉自己学的知识真的能创造价值”,该学生感慨道,“这种成就感是任何考试分数都无法替代的。”

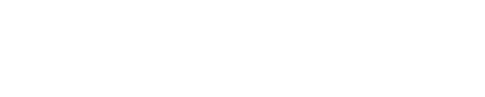

图4 团队成员孔令叶等在虚实融合的平台上指导学生搭建生产线

在“以赛促学、以赛促教”方面,团队还针对《智能制造单元》等课程,将世界技能大赛、全国职业院校技能大赛的赛项标准和内容,系统性地转化为日常教学模块和实训项目,开发了涵盖从基础认知到复杂系统集成的超20个虚拟仿真模块,形成了完整的“教学训练创新”三级虚拟仿真体系。孔令叶、邱腾雄等老师在指导备战“数控机床装调与技术改造”赛项时,创造性地将比赛任务分解为若干个独立的“微项目”,无缝融入平时的《智能制造单元》课程模块化教学中。学生团队需要独立完成从方案设计、设备选型、编程调试到技术文档撰写的全过程,完全模拟企业真实项目流程。这种“课赛融通”的模式,极大地激发了学生的自主学习与创新潜能,2024、2025年连续荣获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛金奖。这些教学资源已在全国30余所职业院校得到推广应用,受益学生超过5000人次。

图5 何汉武书记亲自指导世赛机电设备安装与运维备赛情况

三、 科创赋能:在产教融合中锻造“驱动产业”的技术引擎

团队始终坚信,一流的教学必须扎根于产业实践的沃土,前沿的科研是反哺教学、服务社会的不竭源泉。依托广东省虚拟现实(VR)及可视化工程技术研究中心、广东省VR/AR+职业教育工程技术研究中心等省级平台,直面粤港澳大湾区制造业企业在数字化转型中面临的“痛点”与“堵点”,组织实施了“团队负责人引领一个领域、骨干教师专注一个方向、青年博士主持一个项目”的“三个一”科研提升工程,形成了“负责人引领、骨干深耕、博士攻坚”的产学研融合生态。团队多项技术成果,已成功用于广东汇博机器人、深圳汇川技术等多家大湾区智能制造装备企业,有效解决了其在产品研发周期、员工培训成本和操作安全性等方面的关键问题,累计为企业创造经济效益超过2000万元。

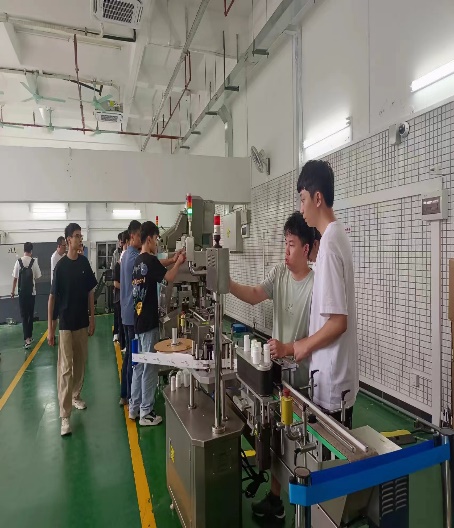

图6 何汉武获中国产学研合作创新奖、潘梦鹞获广东省科技进步奖二等奖

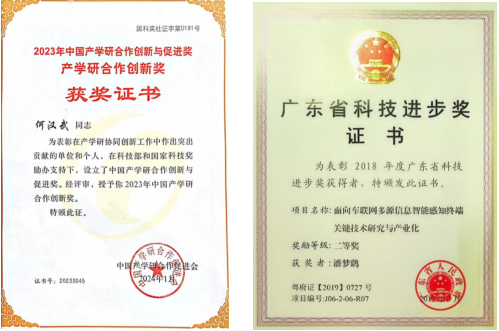

团队始终坚持“把论文写在大湾区生产线上”的务实作风。在2020年初疫情最为紧张的时期,团队临危受命,为肇庆汉达智能装备公司的N95口罩生产线进行紧急的智能化改造。一支由国家金牌教练邵超城、南粤技术能手卢伟明等为核心组成的技术攻关突击队,毅然奔赴生产一线,和工人师傅们一同奋战两周,成功攻克了口罩机熔接齿模的生产加工难题,大大提高了加工良品率和产能。团队成员不畏险阻、冲锋在前,助力企业打好复工复产攻坚战,为当时的疫情防控做出了重要贡献。这个惊心动魄的真实项目,不仅解决了国家的燃眉之急,其完整的技术方案、问题排查思路和团队攻坚克难的精神,也迅速被提炼、转化,成为《数控机床故障分析与排除及装调》等课程的经典教学案例,实现了从“生产一线”到“教学一线”的无缝反馈。

图7 团队组建突击队在企业攻关四轴外圆轮廓刀路工艺

四、引领辐射:在共享共赢中担当“服务湾区”的共同体使命

作为教育部“高端装备(一)”专业领域协作共同体牵头单位,团队深知其肩负的已不仅仅是自身的发展,更是引领职教改革、输出中国标准、服务区域战略的时代使命。

团队联合10余所高职院校和大湾区行业龙头企业,致力于构建共建共享的职业教育发展生态。团队与汕头职业技术学院机电工程系建立了深度对口支援关系;在省“百千万工程”中积极帮扶惠州市龙门县筹建创新基地、申报工程中心。团队不仅无偿分享专业核心课程资源,更统筹安排科技特派员、产业导师、企业高工等,为受援院校教研教改项目提供指导和支撑,为帮扶县域中小企业解决设备升级改造难题,获惠州市委、市政府通报表扬。

在服务区域发展层面,团队积极履行公共服务职能。负责人何汉武担任广东省自动化教指委主任委员、徐勇军任秘书长期间(2021-2023),牵头推进全省高职电气自动化类专业的教学标准制定、课程体系重构与人才培养方案优化工作,为全省职业教育的高质量发展提供了坚实的专业支撑。团队搭建的教育部“职业教育示范性虚拟仿真实训基地”、广东省“工业机器人应用编程职业技能等级证书考核管理中心”,年均为社会提供“工业机器人应用编程”等1+X证书培训和鉴定服务2000余人次,有力支撑了大湾区制造业技能人才队伍的迭代升级。

团队的视野与担当更延伸至全球,多次赴赞比亚、乌兹别克等国家服务“一带一路”建设。团队牵头成立全国“机器人+”国际化产教融合共同体,依托“汉语桥”、中赞职业技术学院广东工贸分院等项目培训海外员工10798人日,主导制定坦桑尼亚国家职业标准(电气工程技术员NTA6级)等国际标准4项,有力地推动了我国职业教育的模式、标准与技术走向世界,在国际舞台上展现了中国职业教育的智慧与力量,获中国有色矿业集团与广东省教育厅高度认可。

图8 团队在引领帮扶、区域发展、职教出海中的活动剪影

五、结语

薪火相传,砥砺前行。电气自动化技术国家级教学团队用一项项解决产业难题的硬核项目、一堂堂融入家国情怀的生动课程、一次次促进共同发展的无私共享,生动诠释了“教育家精神”和“工匠精神”的深刻内涵。团队获得40余项国家级成果,被《人民日报》《光明日报》等20余家主流媒体报道92次,产生了广泛社会影响力。展望未来,这支队伍将继续以教育家精神为帆,以数智技术为桨,在服务教育强国和制造强国的宏伟征程中,破浪前行,续写华章!